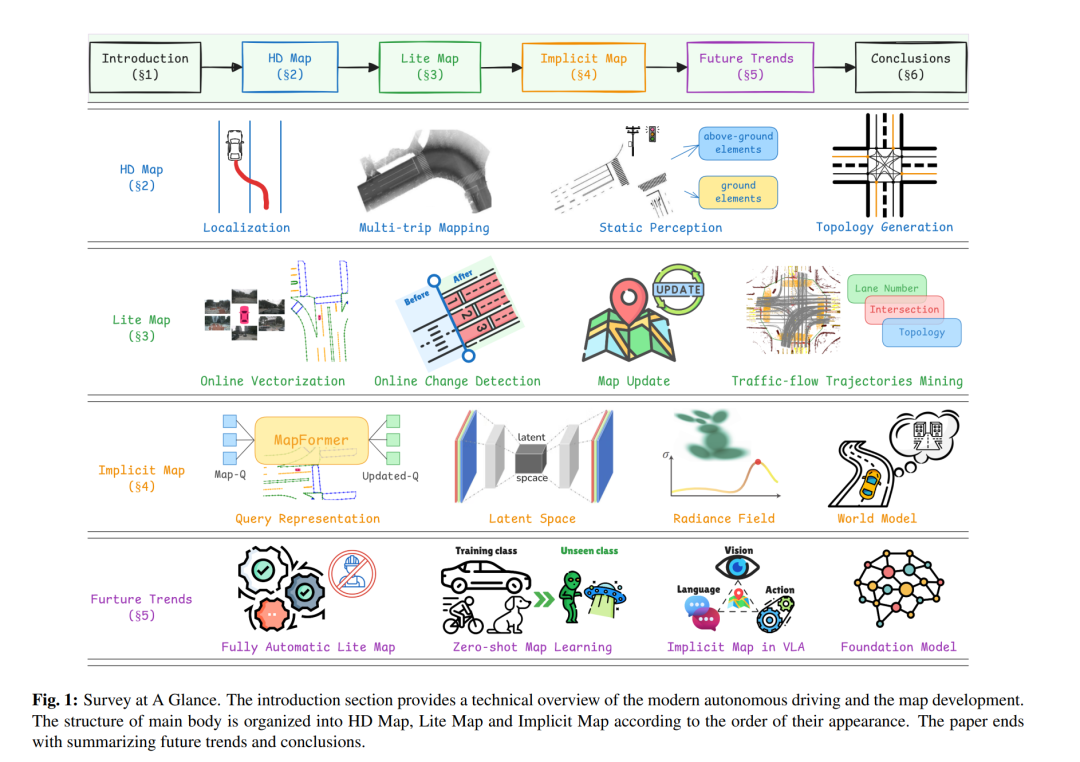

地图一直是自动驾驶的重要组成部分。随着自动驾驶技术的进步,地图的表示方式和生产流程都发生了显著演变。本文将地图的发展划分为三个阶段:高精地图(High-Definition, HD maps)、轻量地图(Lite maps)以及隐式地图(Implicit maps)。针对每个阶段,我们对地图生产的工作流程进行了全面回顾,重点突出了其中的技术挑战,并总结了学术界提出的相关解决方案。此外,我们还讨论了地图表示的前沿研究进展,并探讨了如何将这些创新融入端到端的自动驾驶框架中。 关键词:自动驾驶,高精地图,轻量地图,隐式地图 地图长期以来一直是驾驶的重要组成部分,为导航与决策提供关键的空间信息。在人工驾驶场景中,标准精度地图(Standard-Definition, SD maps,通常称为导航地图)通常已经足够。这类地图一般包含道路层级结构和交通规则,能够为基本路径规划提供指导,而无需精确到车道级的细节信息。人类驾驶员主要依赖自身的感知与推理能力,在 SD 地图的辅助下完成驾驶。 然而,在自动驾驶(Autonomous Driving, AD)中,对地图精度与丰富度的要求显著提升。自动驾驶车辆高度依赖高精地图(High-Definition, HD maps),这类地图提供了丰富的厘米级车道信息,包括道路几何形状、车道边界、交通信号、语义地标,甚至是道路表面特征。高精地图充当了先验知识库,在提升定位精度、支持感知系统、为预测模型提供输入以及确保规划符合法规等方面发挥着关键作用。 尽管作用重大,高精地图也存在明显局限:其生产成本高昂,往往需要人工标注和专用测绘车辆;更新周期缓慢且维护成本高,从而限制了其可扩展性。为应对这些挑战,轻量地图(Lite maps)作为一种有前景的替代方案应运而生。轻量地图保留了必要的车道级信息,但通过众包数据和自动化生成技术显著降低了生产成本,并支持更高频率的更新,为真实场景中的自动驾驶部署提供了一种更具可扩展性与实用性的解决方案。 更近期的演进方向是隐式地图(Implicit maps)的发展,这与端到端自动驾驶系统的趋势保持一致。与存储显式的几何与语义元素不同,隐式地图将空间和行为先验直接编码到神经网络表征中。这类学习到的表征可以融入感知、预测与规划模块,实现可微分处理与反向传播,这对于联合学习系统至关重要。这一范式的目标是开发出不仅能够支持驾驶任务,还能促进自动驾驶车辆实现更类人、更具上下文感知的决策的地图表示。 在本综述中,我们系统回顾了自动驾驶中的地图研究。图 1 给出了本文的整体框架。我们首先介绍地图在自动驾驶系统中的集成方式以及产业界的发展历程。正文主体分为四个核心部分:高精地图、轻量地图、隐式地图以及未来趋势,按照地图发展的时间顺序展开。在每个阶段中,我们都会讨论所面临的挑战并回顾相关研究工作: 1. 高精地图部分:聚焦于定位、多次采集建图、静态感知与拓扑生成; 1. 轻量地图部分:强调在线矢量化、变化检测、地图更新与交通流轨迹挖掘; 1. 隐式地图部分:探讨不同类型的隐式表示与世界模型; 1. 未来趋势部分:讨论新兴方向,包括全自动轻量地图、零样本地图学习、视觉-语言-行动模型以及基础模型。

通过这种结构化安排,我们旨在提供对现代地图技术及其在自动驾驶中不断演进角色的深入而全面的概览。 1.1 地图在自动驾驶系统中的集成

地图在自动驾驶架构中始终发挥着至关重要的作用。图 2 展示了地图在传统与现代自动驾驶系统中的集成方式。 在传统的模块化自动驾驶架构中,每个处理环节(包括定位、感知、预测与规划)都以预定义方式与预建地图交互。例如,在 GNSS 信号受限环境中,地图匹配可帮助实现精确定位;预测模块依赖地图信息和历史轨迹来推断车辆或行人的未来运动;规划模块则基于地图拓扑与交通规则生成合理的控制策略。 相比之下,现代的学习驱动型自动驾驶系统采用端到端的网络架构,其中多个模块被联合优化。在该框架下,地图表征通常以可微分形式融入系统,支持基于梯度的优化与跨感知、预测、规划的连续特征学习。这一方法旨在提升功能组件之间的协同能力,并最终实现更类人的驾驶行为。然而,这类端到端系统距离大规模商业部署所需的成熟度尚有差距。 纵观自动驾驶的发展历程,地图本身也经历了显著转型:从基于激光雷达的高精测绘走向众包数据采集,从预建离线地图走向在线地图检测,从显式几何表征演化到隐式神经嵌入。无论如何变化,地图始终是自动驾驶系统不可或缺的要素——从未缺席,而是持续演进。 1.2 产业界的地图发展

结合作者在产业界过去十余年的经验,我们将自动驾驶地图的发展划分为三个阶段,如图 3 所示: 1. 高精地图阶段(2015–2021):TomTom 于 2015 年率先推出首个商用高精地图 [174],奠定了依赖地图的自动驾驶系统的关键基础。在这一阶段,产业界重点致力于构建高度精细且语义丰富的地图,包括精确的车道几何、交通标志与道路属性。主要贡献者包括 TomTom 的 Road DNA、HERE 的 HD Live Map、Mobileye 的 RoadBook,以及百度 Apollo 2.5 与 Waymo Driver 等系统。这些系统广泛依赖预建的高精地图,以支持高精度定位与上下文决策。由于生产与维护成本高昂,大多数高精地图产品仅覆盖高速公路,以降低成本。 1. 轻量地图阶段(2021–未来):自 2021 年左右起,产业界逐步转向“轻量地图”,即旨在减少对密集静态高精地图依赖的更具可扩展性与适应性的解决方案。特斯拉率先通过 FSD 自动标注方案 [171] 引领了这一趋势,强调实时感知与自动化标注。本阶段还涌现了 Mobileye REM [136]、华为 RoadCode、四维图新 HD Lite、腾讯 HD Air、百度 MapAuto 等产品,均聚焦于轻量化与高可更新性。这些地图在效率与功能性之间实现了平衡,使得以更低的基础设施开销覆盖更广泛的地理区域。值得注意的是,轻量地图目前仍是产业界主流,距离被隐式地图取代尚有很大差距。由于维护成本显著降低,轻量地图能够覆盖城市道路。 1. 隐式地图阶段(2023–未来):自 2023 年起,产业界逐渐出现隐式地图的新趋势,其核心思想是将环境知识隐式编码到神经网络参数中,而非传统的显式地图格式。映射过程由大规模 AI 学习内化完成。车辆不再依赖显式地图,而是通过学习到的模型理解环境。代表性工作包括特斯拉与 Wayve 的 World Models [10, 187]、NVIDIA 的 CosMos [4]、小鹏的 WFM [199]。这些方法旨在通过将地图知识融入端到端的自动驾驶架构,实现更高的泛化性与可扩展性。

1.3 与相关综述的比较

本综述相较于已有研究主要有两方面不同。首先,已有综述 [51, 103, 11, 1, 121] 对产业界的关注有限,而本综述结合了实际应用的产业视角。随着自动驾驶技术加速走向量产,不同发展阶段会呈现出不同的挑战。因此,我们采用一种动态、面向产业的视角,将地图演进划分为三个关键阶段:高精地图、轻量地图与隐式地图。这一划分有助于系统化地审视各阶段的独特挑战与创新。其次,在研究范围上,已有综述多集中于局部主题,例如定位与建图 [191, 31]、目标检测 [126]、车道拓扑推理 [211]、众包更新 [65, 21] 以及端到端生成 [98],或仅专注于高精地图生产流程 [36, 127, 14, 169]。相比之下,我们的工作覆盖了整个地图生产全流程,从数据采集到表示再到应用,提供了全面综述。 1.4 贡献

本文的主要贡献如下: 1. 我们系统性回顾了自动驾驶地图表征。据我们所知,这是首个跨越高精地图、轻量地图与隐式地图三个关键阶段,完整覆盖地图发展全流程的综述; 1. 我们从产业角度识别并分析了各阶段所面临的关键挑战。为支持分析,我们审阅了 200 余篇相关文献,提供了兼具技术性与实用性的洞见; 1. 我们总结了隐式地图的新兴趋势及其在端到端自动驾驶系统中的作用。尽管多数方法尚未广泛商业化,但我们强调其对未来自动驾驶模型的潜在影响,并鼓励学术界与产业界积极探索。我们希望这篇综述能为学者与实践者提供有价值的参考,形成面向未来的整体视角。