莫斯科物理技术学院(MIPT)的一位数学家开发了一种预测现代武装冲突动态的模型,该模型首次将涉及部队调动的多项参数纳入考量。此模型扩展了传统用于评估战场态势发展的经典兰彻斯特法则。此外,该工具还能识别潜在热点冲突区域。专家同时指出,模拟结果常与实际战况不符,此类偏差受多重因素影响。

作为军事分析工具的数学模型

MIPT数学家改进了一套描述现代武装冲突动态的模型,首次将部队移动对自身集结密度与敌军力量密度的非线性依赖关系纳入计算。据校方说明,早在20世纪初,弗雷德里克·兰彻斯特便推导出描述战斗损耗的方程组,使数学成为军事分析的核心工具。这位英国工程师将参战方数量与作战效能关联的简明公式,构成了作战研究理论的基石。

但该研究所指出,经典兰彻斯特模型存在显著缺陷:其将军队视为同质整体,忽略战场部署与机动要素。在现代冲突中,机动能力、关键区域兵力集中与反包围手段具有决定性作用,传统模型已显不足。战场是动态环境,部队密度持续变化并直接影响其机动能力与火力效能。

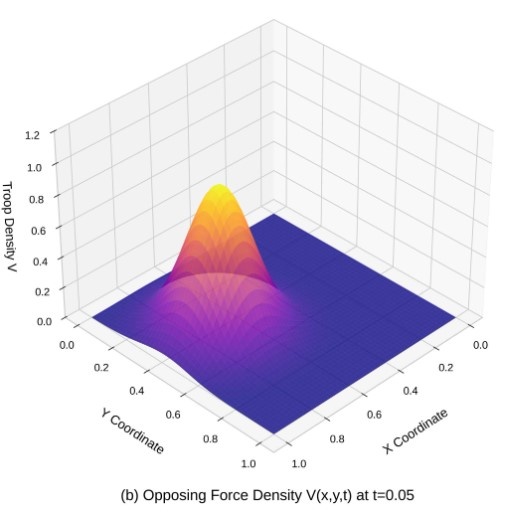

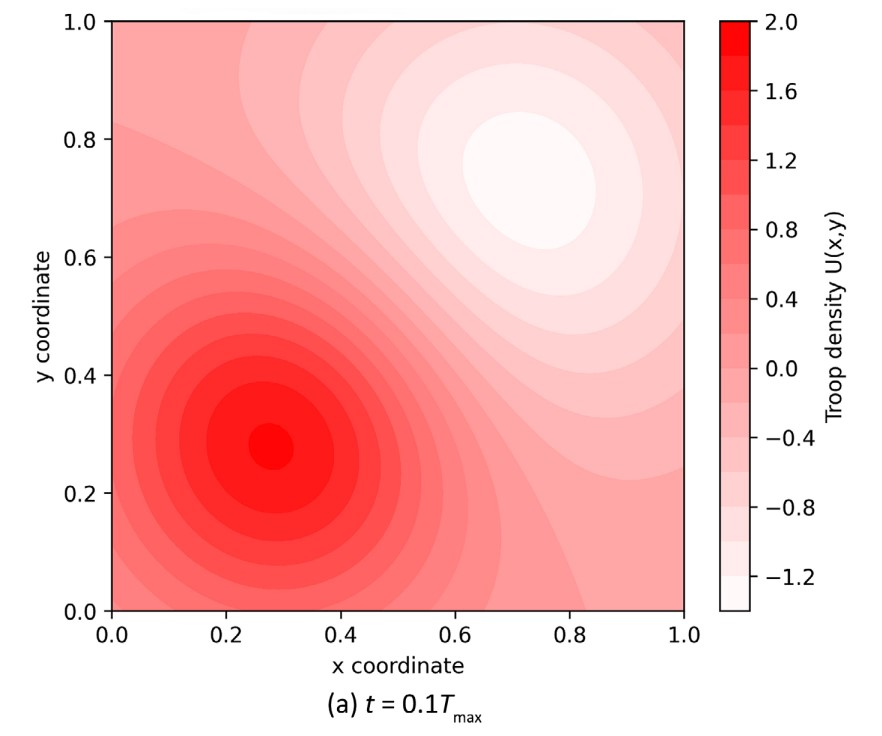

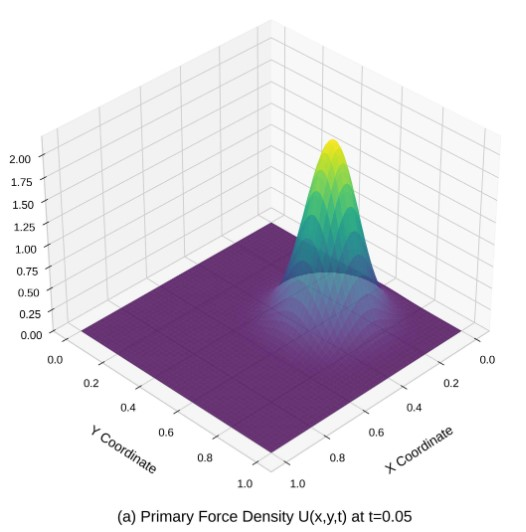

为突破这些局限,MIPT系统与解决方案分析系研究生尼基塔·鲍里索夫提出新方法。他将战场构建为二维空间,通过反应-扩散方程组描述每一点上敌对双方的兵力密度。该方程组除包含经典战斗损耗(反应)项外,新增负责模拟部队调动的扩散项。关键创新在于扩散系数(即部队"机动性")非常数,而是随己方与敌方兵力集中度呈非线性变化。

该方法可模拟真实战术场景:例如己方兵力高密度集结可提升后勤效率与机动能力("闪电战效应"),而敌军存在则会产生"锚定效应"阻碍移动。

尼基塔·鲍里索夫表示:"作为科研人员,我关注的是创建能表述战术语言的数学工具。模型采用兵力集中度、机动性、后勤保障与禁区等概念替代抽象数字。我们的成果揭示了这些要素如何在时空维度交互,最终形成战线构建、精准打击、突破合围等战场自组织现象。这是从简单'战损统计'向全动态作战模拟的重要进阶。"

据研究团队介绍,该模型具有高度适应性:通过参数调整可模拟多样战术场景。研究成果适用于军事战略与战术的数学建模,能评估兵力配置效能、分析各类战斗情境、验证新式武器效能并规划后勤行动。研究者计划后续通过三维空间扩展(整合航空兵与地形要素)、自适应时间步长等技术提升模型真实度与预测力,并基于此体系开发专用软件。

数学模型误差成因分析

该改进模型是对经典兰彻斯特方程组的拓展,后者在一战期间已用于空战分析。莫斯科国立大学机械制造系副教授弗拉基米尔·涅费多夫向指出,在俄罗斯应用科学领域,该方程组亦称为兰彻斯特-奥西波夫模型(奥西波夫为沙俄陆军将领)。

这位科学家强调:"该课题持续引发高度关注。随着人工智能与计算技术(如超算在数学分析中的应用)的发展,此类建模必将获得强劲发展动力。"

他同时表示,俄美等国正积极研发用于评估作战行动的替代方案。中央设计局总设计师德米特里·库贾金认为,MIPT级科研机构从事交战集团空间交互数学模型开发具有重要意义。

"该数学体系未必需借军事主题阐述,例如可研究动态边界的交互现象。但作者选择了武装冲突作为载体。"专家补充道,"模型本身符合科学规范,但数学体系的价值取决于其实用性。例如预测模型可用于客户流失率、股价波动、市场竞争行为等场景。"

库贾金指出,虽然数学体系在理论上完备,但实际应用常存在局限。任何模型组合均难以获得统计显著结果,原因包括:模型本身对现实的重构影响、突发"黑天鹅"因素(如战场出现的FPV无人机)等。

"该方案的学术价值在于逻辑自洽与数学纯粹性,实用价值仍需实践验证。"库贾金总结道。