物联网与人工智能的进步推动数字孪生(DT)从概念构想迈向可实施现实。然而,标准化框架的缺失使学术成果向工业转化复杂化。本文基于作者先前建立的支撑标准化DT开发的功能性与信息性需求体系,聚焦关键维度:可移植性。现有DT研究主要关注资产迁移,而"虚转实迁移"与"实转虚迁移"(在仿真环境与现实操作间传递知识)对DT全生命周期管理至关重要。该过程的核心挑战在于校准"现实鸿沟"——仿真预测与实际结果间的偏差。本研究通过将单一现实鸿沟分析(RGA)模块集成至现有DT框架,探究其管理虚实双向迁移的效能。数据管道将RGA模块与DT框架组件(历史存储库、仿真模型等)连接实现集成。卡内基梅隆大学人行桥案例展示了本方法与现有框架的不同集成层级性能。当RGA模块与完整数据管道全面实施时,该方法能在无损效能前提下实现仿真环境与现实操作的双向知识迁移。

物联网(IoT)与人工智能(AI)技术的迅猛发展,正将数字孪生(DT)从愿景转化为实体。DT作为物理系统的虚拟镜像,通过实时数据更新反映系统结构、环境与行为,指导价值驱动型决策。其本质在于虚拟与物理世界的双向交互(美国国家科学院2023)。这些虚拟构造通常通过模型集实现,其能力超越依赖有限信息源的传统建模方法,涵盖精确复制、增强仿真与高级可视化,共同构建物理实体在虚拟空间的多维表征。鉴于土木工程领域应用场景广泛(如结构健康监测、基础设施管理),探索DT如何革新任务执行与决策流程的研究日益增长。但行业标准化框架缺失阻碍学术成果转化——各应用场景根据需求定制化DT技术,导致领域碎片化,迄今未形成普适定义与计算框架。亟需精确定义支撑DT的基础需求,以引导开发通用框架满足多元利益相关方诉求。

Ma等(2023)以资产维护为切入点奠定路线图基础——该领域在土木工程中具普适性且关键。资产维护不仅应用广泛,更因DT能提升其精确性、效率、协同决策及从被动响应向预测性维护(PMx)转型的潜力而成为理想载体。该研究通过PMx技术综述,识别并定义支撑DT自动化的信息需求(IR)与功能需求(FR)。这些需求构成PMx流程中各利益相关方的责任认知基础,明确系统信息获取与功能实施路径。共享框架确保各方在角色、责任与期望上协同,优化协作流程并提升PMx系统效能(Flanigan等2022)。为获跨领域认可,PMx型DT必须满足所有既定IR与FR。Ma等确立14项基础IR与FR,涵盖物理属性集成、可解释性及鲁棒性等要素。鉴于需求规模,建议渐进式推进实施。

可移植性作为关键缺失需求,指PMx系统跨资产或变工况自适应预测能力。该特性对计划采用DT进行机群管理的行业至关重要。但可移植性不应局限于资产迁移。鉴于DT最初被构想为引导资产全生命周期的整体方案,不同生命周期阶段(如设计到运营)的知识迁移同等重要(Grieves与Vickers 2017)。阶段间知识迁移涉及两类挑战:"虚转实迁移"与"实转虚迁移"(Müller等2022)。领域知识迁移的难点在于"现实鸿沟"——仿真环境与现实世界的差异。DT不仅是分析预测工具,更是实时映射物理系统的精细虚拟模型。仿真模型各组件相较现实的微小偏差会累积导致显著结果差异(Stocco等2023)。缺乏识别、测量与管理现实鸿沟的有效方法仍是阻碍可移植性的主要障碍。

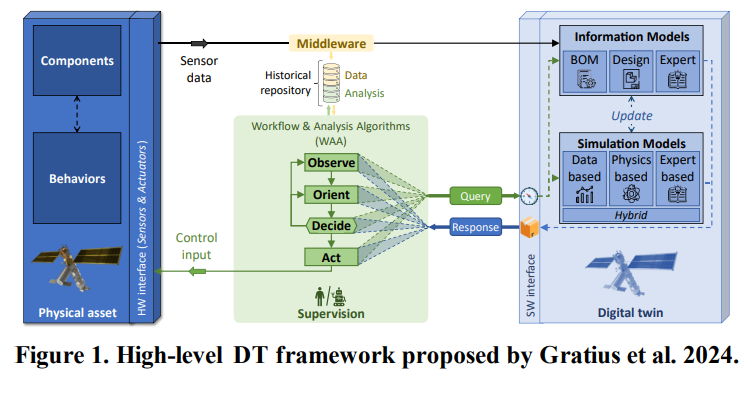

本研究探究在现有DT框架集成现实鸿沟分析(RGA)模块的影响,旨在验证该集成能否实现仿真与现实操作间的知识迁移。为具象化分析,将方案融入Gratius等(2024)的DT框架。针对跨领域知识迁移的现实鸿沟挑战,本方法具三大特征:首先采用置信度方法量化单体资产的仿真-现实数据鸿沟;其次利用量化鸿沟修正仿真数据以更准确反映现实资产(实现虚转实迁移);最后通过逆向应用量化鸿沟至关键工况采集的现实数据,扩展历史存储库知识库(消除现实偏差影响,实现实转虚迁移)。该方法在卡内基梅隆大学纽厄尔-西蒙钢桁架人行桥的工况监测任务中实施。方案与现有框架的集成分为三级(集成度LoI),涵盖从基础框架到RGA模块与完整数据管道的全面实施。LoI对比表明本方法能在无损效能前提下同步实现虚实双向迁移。