美军指挥官投入大量时间与资源用于规划作战行动并训练作战人员执行战场任务。数字孪生与人工智能(AI)为指挥官提供关键的任务决策数据,并使作战人员能针对多样化战场场景开展训练。这些数字孪生通过模拟作战环境、作战人员装备及作战人员人体效能,优化任务剖面,从而弥合任务差距。无人机航拍创建包含天气、障碍物、接近路径、关键地形、观察与射界、掩蔽与隐蔽等数据的环境数字孪生。三维可视化游戏引擎建模作战人员单兵装备在尺寸、重量与功率方面的集成效果。作战人员虚拟化身呈现个体数据,包括身高、体重、心率、睡眠质量、体能训练得分,以及通过传感器在战斗训练中捕捉的运动数据。生成式人工智能(GenAI)将任务特定信息与开源信息融入数字孪生,以分析任务参数并推荐最佳行动方案(COA)。采用智能体AI的编排软件通过指挥官查询模拟任务执行,启动面向下属智能体的命令链,这些智能体基于可用程序与数据作出响应。AI评估作战活动的效能与精度以及行动中作战人员的生理与心理系统状态,从而提升学习效果与战备水平。由AI驱动的数字孪生为指挥官提供工具与可操作数据。这使他们能借助自身经验、知识与判断,优化有限的实装训练时间,预测目标打击时效,并改善作战人员训练成果,同时降低时间与成本。

在快速演变的军事行动图景中,先进技术的集成正重塑战术任务生命周期。远在任何作战人员踏上战场之前,美军指挥官便投入大量时间与资源训练作战人员并规划行动。此项准备对任务成功至关重要,但常因不真实的野外训练环境及数据集成障碍而受阻。加速美军战备状态需要更有效的训练与任务规划方法。作战人员训练是军事战备的基石。先进模拟技术通过创建高度逼真的虚拟环境(作战人员可在高度模拟实战的条件下训练)提供革命性途径。这些技术支持适应个体作战人员需求的个性化训练方案,提升其技能与准备程度。战备状态是衡量军事单位快速有效部署以应对各种威胁的关键指标。历史上,实现高水平战备需依赖大量实兵训练演习。集成先进技术通过持续提供关于作战人员与装备性能及能力的数据驱动洞察,显著提升战备水平。这些技术促进训练与任务规划的实时调整,确保部队始终准备应对新兴威胁与挑战。任务规划需要协调多重因素与资源。先进建模与模拟能力通过提供不同场景的详细可视化、评估潜在行动方案(COA)及辅助明智决策,简化此过程。此种现代方法不仅提升任务规划效率,更增强作战行动效能。结合人工智能的数字孪生技术正提升美军从训练到任务规划的战术任务生命周期。数字孪生是基于海量数据构建的对象、过程或系统的技术精确虚拟复现。这种高保真数字孪生模型与人工智能结合,使指挥官能在逼真虚拟环境中可视化与预演任务,显著增强训练、战备与任务规划。

作战人员训练

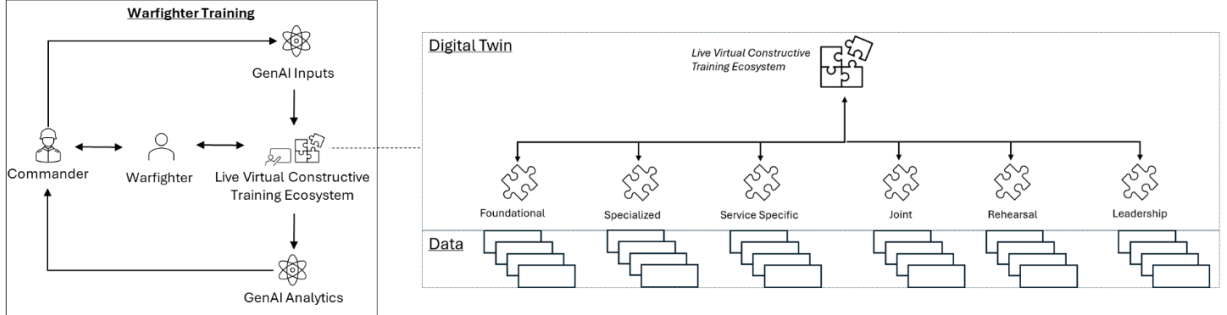

作战人员训练运用实兵-虚拟-推演(LVC)生态系统。该生态系统的基础是嵌入训练数字孪生模型的数据,覆盖作战人员训练的关键领域:基础、专业、军种特定、联合、预演及领导力。受训作战人员通过训练动作与LVC生态系统交互。GenAI输入模拟战斗的多样场景,以进行无数次“零流血”战斗,并针对个体弱点更新内容以提升战备。GenAI分析向指挥官提供训练洞察、战备得分与预测分析,指挥官利用此数据指导作战人员。下图展示作战人员训练本体。

图2. 作战人员训练本体

作战人员训练应用案例

美国防部(DoD)训练环境基于工业化模式以生成战备力。所有学员必须参加相同内容、相同形式的训练以获得认证或资质。此种“一刀切”方法无法充分评估个体满足战备要求的能力。此外,教官团队常缺乏足够带宽以支持所需水平的训练活动。同时需要规范流程以捕获、管理、分析及分发数据,从而为个体、班级或武器系统战备计划提供洞察。

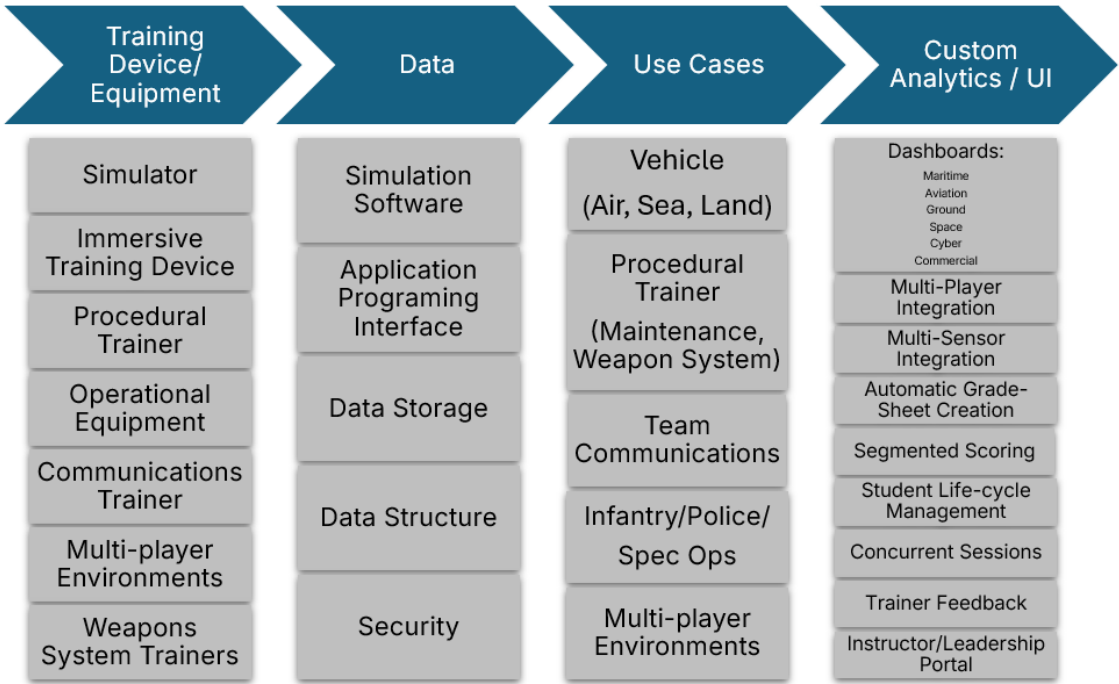

某软件解决方案通过捕获并展示实时数据,为训练系统提供定制化分析。先进分析技术以国防部训练流程中前所未有的方式衡量性能与效能。该软件解决方案提供指挥官所需的关联分析结果。军事性能标准用于设定判定及格与不及格分数的准则。这些分析参数可定制,以便随战备能力发展调整评分标准。训练员利用来自任何训练系统的数据,提供定制化、响应式的分析结果,使教官能跨所有训练模式更高效、更有效地培训学员。这些软件解决方案利用游戏引擎实现训练可视化。分析库可扩展以跨不同训练系统分析关键指标。该系统生成针对学员、地点、设备或团队的专项事后报告,以支持持续改进。

该软件解决方案使机构能监控与追踪能力。分析结果为基于能力与自适应学习模型提供信息。该方案最大化资源利用率,降低风险,并满足个体学员需求。指挥官可沿训练生命周期监控战备能力进展,追踪个体与组织训练成果,发现趋势并减少偏差。图3展示训练设备/装备、数据、应用案例及定制分析/用户界面的软件解决方案概览。

图3. 作战人员训练应用案例

作战人员人体效能战备

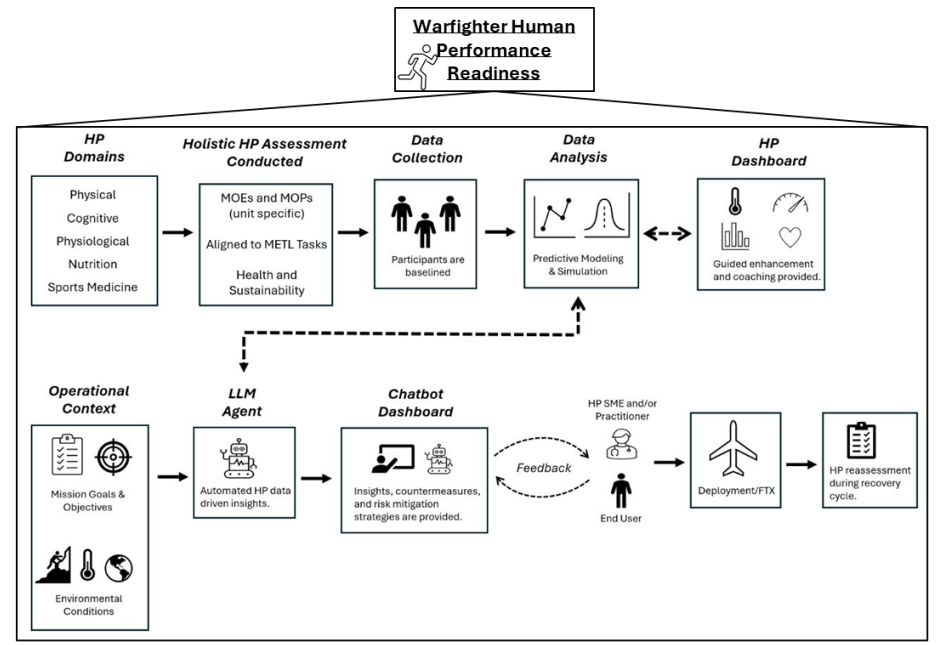

在高风险作战环境中,因认知疲劳、心理压力与身体衰竭导致的人体效能退化对任务成功及作战人员安全构成重大威胁。当前评估作战人员战备状态的方法零散、常具侵入性,且鲜少整合至实时作战规划中(Wilson & Russell, 2007)。本研究提出一种新颖的自适应人工智能模型,通过提供一个用于评估和预测真实军事背景下人体效能退化的整体框架,以应对这些局限。作战人员人体效能战备工作流程见图4。

图4. 作战人员人体效能战备工作流程

本研究的核心是开发一个模块化、人工智能驱动的智能体工作流程,该系统能够建模、解读并预测人体效能随时间的演变轨迹。此工作流程综合认知、生理、心理及环境等多领域数据,以构建对效能战备状态的动态、情境感知理解。与仅聚焦于心率或睡眠等生理信号的传统系统不同,该方法整合了心理学、神经科学、运动科学及系统工程学的见解,以提供全面的战备状态画像(Schmidt, Regele, & Hardt, 2019)。该智能体工作流程在几个相互关联的层级上运作:

• 数据聚合与标准化:系统摄入多样化的人体效能数据,包括与认知功能、营养、健康状况及体能相关的经验性输入。这些数据点来源于一个经过验证的、模拟实地条件下观测到的作战压力源的合成数据集。标准化过程确保了多模态数据的兼容性,从而促进稳健的跨领域推理。

• 多模态建模与预测:利用机器学习与计算建模,该工作流程解读效能标志物随时间的变化。它识别关键阈值——即失败、受伤或认知功能减退风险达到作战显著水平的临界点。通过监督与非监督学习技术,该模型外推这些阈值以提供实时预测与决策支持。

• 通过大语言模型(LLM)实现的对话界面:该系统的一个显著特点是其与大语言模型的集成,该模型充当用户与底层数据基础设施之间的自然语言界面。这使得能够直观地查询复杂的人体效能场景,让战场指挥官、训练员及医护兵等非技术用户也能使用该工具。用户无需翻阅仪表盘或电子表格,即可提出诸如“疲劳何时可能影响该部队的任务执行?”或“未来48小时内谁面临最高的倦怠风险?”等问题。

• 模拟与验证:该模型已通过旨在复制作战节奏、任务需求及环境挑战的模拟得到验证。这些模拟凸显了系统为作战人员选拔、任务分配及适应性训练方案提供可行动洞察的能力。此外,预测性反馈回路使模型能够从持续的结果中学习,不断优化其预测。

这种智能体方法对军事背景下的人体效能战备具有深远影响。传统上,战备评估是反应式的,依赖于事后绩效评估、主观观察或未能计入动态认知与环境变量的生物医学快照。相比之下,智能体工作流程实现了前瞻性的战备管理。通过预测效能退化轨迹,领导者可以及早干预,重新分配工作量、调整睡眠周期或修改任务参数以保持效能完整性。此外,该模型支持开发能实时适应操作员认知与生理状态的辅助技术。例如,当疲劳指标上升时,人工智能辅助平视显示器可降低认知负荷;或外骨骼系统可基于生物力学应变预测调节支撑力度。这些创新不仅可延长作战耐力,还能在高风险交战中减轻受伤风险与认知失误。

在训练环境中,该工作流程通过绘制个体韧性画像实现精准辅导。新兵与作战人员可接受多日模拟评估,以确定其效能开始退化的节点。这些洞察可为个性化训练计划提供信息,从而增强耐久力、促进恢复并减少减员。在任务规划中,指挥官可利用模型输出,基于互补的优势与脆弱性来定制团队构成,使作战目标与人体能力相匹配。该智能体模型的另一个关键优势在于其可扩展性与模块化。它可部署于军队的不同分支,并适应特定场景,如航空、特种作战、网络战或后勤保障。其开放架构允许与可穿戴设备、生物特征传感器及任务规划系统集成,使其成为未来人机编组应用的多功能骨干。最终,本研究为下一代人体战备平台奠定了基础——这是一个将数据转化为预见、将预见转化为作战优势的系统。在战争日益由人与系统集成的速度与适应性定义的时代,能够先发制人地识别效能退化的工具将至关重要。此方法不仅提升了作战人员的身体与认知安全,也提高了其所服役团队的任务效能。